「カスハラ」とは、カスタマーハラスメントの略語です。

「企業に勤める従業員に対する顧客からの不当な要求や迷惑行為」を意味します。

「最近、自社内でカスハラの事例報告を耳にするけど、意味がよくわからないし、まぁ大丈夫じゃないかな・・・?」

と、放っておいてしまうと、あなたの会社が危険に晒される可能性があります!!

安易に見逃せない「カスハラ問題」について、カスハラの意味、具体的な事例、そして防止対策についてわかりやすく解説します。

現代社会では企業の顧客対応が問題視される場面が増え、特にカスハラは深刻な社会問題になりつつあるため、参考に対応策を考えていきましょう。

「カスハラ」とは何ですか?

「カスハラ」とは何ですか?

という質問に対して、まずは以下3点をお伝えしていきます。

・カスハラの定義と概要

・カスハラという言葉の意味

・クレームとカスハラの違いと判断基準

これらは、あなたが現在悩んでいることが「カスハラ」なのかどうかを判断するために必要な情報となります。

カスハラの定義について

冒頭でも述べましたが、

カスハラとは「カスタマーハラスメント」の略称で、企業に勤める従業員に対する顧客からの不当な要求や迷惑行為を指します。

例えば、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求などの著しい迷惑行為などが挙げられます。

また、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によると、カスハラの定義を

顧客や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為のことを「顧客等からの著しい迷惑行為」としており、これをカスタマーハラスメントとして捉えます。

引用元:厚生労働省HP「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

として、具体的な対策方法まで解説されています。

カスハラと呼ばれるこれらの行為は、業務の円滑な進行を妨げ、従業員に精神的な負担を与えるという非常に大きなリスクを抱えています。

もし、あなたの企業でカスハラの疑念があるのであれば、カスハラによる企業と従業員のリスクを知り、適切な対応策を講じることを検討してみてください。

カスハラという言葉の意味

カスハラは顧客が従業員に対して行う不適切な行動を指します。

「カスタマー(Customer)=顧客」と「ハラスメント(Harassment)=嫌がらせ」

上記を組み合わせた造語であり、これは企業と従業員の間で、単なるクレーム対応を超えた深刻な問題となっています。

カスハラに該当する行為として、従業員の人格を否定するような攻撃的な言動や執拗な要求が含まれます。これにより、業務における支障だけでなく、従業員の心身の健康までもが脅かされるという点がより深刻さを増しているのです。

過剰な要求や侮辱的な言動、長時間にわたる執拗なクレームなどが典型例なので要注意です。

カスハラの具体例として、『飲食店で注文内容と異なる料理が提供された際、店員が謝罪して対応を申し出たにもかかわらず、顧客が執拗に怒鳴り続ける』といった行為が挙げられます。

このようなケースは業務の支障だけでなく、従業員の心身にも悪影響を及ぼすことが想像できますよね。

カスハラという、この言葉が広く認知されるようになった背景には、サービス業を中心としたメディアやSNSにおいて、カスハラに関するニュースが急速に拡散報道された点があります。

その結果、社会問題として瞬く間に広く議論されるようになりました。

従業員の尊厳を守り、適切な業務環境を維持するためにも、カスハラへの理解と対策が求められています。

クレームとカスハラの違いや判断基準

クレームとカスハラの違いをご存知でしょうか?

その大きな違いは、顧客側にあります。

簡潔に示すと以下のとおりです。

クレーム = 改善要求 : カスハラ = 不当な攻撃

クレームとは、商品やサービスに対する顧客からの正当な改善要求を指します。

これには商品の品質向上やサービスの改善を求める建設的な意見が含まれ、企業側も積極的に対応する必要があります。

適切なクレームへの対応は顧客満足度を高め、企業の信頼性向上に寄与するので必要なことですよね。

対して、カスハラとは顧客からの不当な要求や迷惑行為です。

発生するきっかけはクレームと似た部分からなのですが、顧客が企業や従業員に対して暴行や脅迫、ひどい暴言、不当な要求などの著しい迷惑行為をはたらいた場合はカスハラと判断されます。

このようにカスハラは企業や従業員の心身の健全さを損なうリスクを抱いた一方的な攻撃であるため、クレームとはまったくの別物なのです。

カスハラとクレームの違いに明確な線引きがある場合もあれば、グレーゾーンとなる場合もあります。顧客の要求が合理的で、相手を尊重する態度が見られればクレームですが、人格攻撃や威圧的な言動、不当な要求が含まれる場合はカスハラと判断されます。

また、カスハラに該当する行為に明確な線引きが設けられているわけでもありません。結論としてはケースバイケースであり、その都度、どの程度が許容範囲を超えるのかを見極める必要があります。

従って、企業としては従業員を守るという観点から、具体的なガイドラインやマニュアルの整備が重要となります。

前述したように、判断基準としては、要求の度合いや表現の激しさ、頻度などが目安となるようです。

「カスハラ」が社会的問題になった理由

カスハラが広く認知されるきっかけとなったのはSNSでした。

具体的な事例として、飲食チェーン店での顧客による過剰なクレームの様子がSNSやニュース報道で拡散され、社会的な議論を巻き起こし、多くの方へ「カスハラ」という言葉自体が広まっていきました。

カスハラが広まったポイントは、客観的な顧客視点からみても「クレームにしてはやり過ぎではないか・・・。」と感じる人々が大半を占めたという部分です。この様な背景からカスハラの深刻さが一般の人々にも知られるようになりました。

カスハラが増加する要因

カスハラが増加する要因として

①「お客様は神様だ」という顧客至上主義が根強く残っている風習

②企業間競争の激化

が挙げられます。

①「お客様は神様だ」という顧客至上主義が根強く残っている風習

顧客至上主義が根強く残っているのは、カスハラが増加する要因として考えられています。

企業がサービス精神の社内教育として「お客様=神様」を定着させてしまったために、顧客に対して過剰なサービスを提供し続けなければならないという状況を自ら作り上げてしまいました。

そこに付け入って立場を悪用する顧客を生み出してしまい、それがカスハラを助長させた要因であるとも考えられています。

例えば、深夜のコンビニエンスストアで無理な返品を強要する顧客や、飲食店での無理なメニュー変更要求などが日常的な例として挙げられていますが、無理難題に応えてきた今までのサービス業の従業員のなかには、「お客様の要望にはなるべくお応えしなければならない。」というサービス精神・顧客至上主義が根底にあった可能性が高いです。

このような社会的背景が、企業と従業員に対する顧客の過度な要求を助長させ、結果的にカスハラの発生頻度が高まる要因となっています。

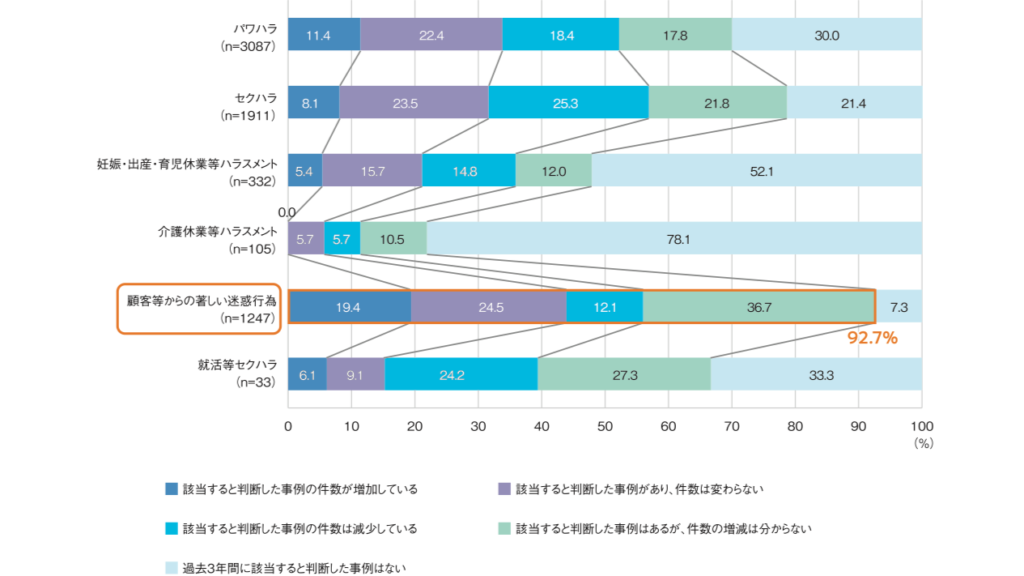

実際、厚生労働省の調査結果では「顧客等からの著しい迷惑行為が増加している」と回答した企業は19.4%にもなりました。

引用:厚生労働省HP『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(案)』

②企業間競争の激化

カスハラが増加する要因として、企業間競争の激化も挙げられます。

多くの企業が顧客至上主義の優劣で競争を勝ち抜こうとしてきました。

そこにSNSの普及や、それを活用したマーケティングなど、様々なサービス業の新しい事業展開の時代がやってきました。

SNSの例でいうと、飲食店のサービス業においては、SNSやネットの口コミによるレビューの影響力が強まったことが挙げられます。

それにより、悪評の拡散を恐れて毅然とした顧客対応が取れなくなっていきました。

様々なサービス業の事業展開でいうと、例えばAmazonやメルカリです。

店頭で物を買う機会が減り、より安価な購入先を簡単に比較できるようになりました。その結果、店舗では値引き合戦が始まり、利益圧迫や解雇問題が発生し、残った従業員一人当たりの負担が増えてしまいました。

そこへ、顧客がAmazonやメルカリで得た商品価格情報を持って、強気な値引き交渉を持ちかけてきます。従業員は企業と顧客の板挟みとなって心身共に擦り減っていきます。

上記のような過度な顧客ファーストが常態化した結果、必要以上にクレームを恐れるようになり、不当で理不尽な顧客からの要求を受け入れがちになってしまったこともカスハラを増加させた一因と考えられます。

顧客の声が広まりやすくなった一方で、過度な要求や批判がエスカレートしやすい環境が形成されてしまっているのです。

カスハラ放置が招く企業・従業員へのリスク

企業としてカスハラを放置すると、どうなってしまうのでしょうか?

現代社会では、企業と従業員の双方に多大なリスクが生じる可能性があります。

企業としてのリスク

・ブランドイメージの低下

悪質なクレームに後手後手な対応がSNSで拡散されることで、結果的に企業の評判が著しく損なわれます。

・従業員の離職

過剰な顧客への対応が常態化すると、サービスの質が低下するとともに、「企業は従業員を守ってくれないのか」と感じてしまい、誠実な従業員が離れてしまう可能性があります。

・法的トラブル

不適切な対応に対する法的措置を受けるリスクがあります。

・経済的損失

従業員の離職に伴う採用・教育コストの増加、顧客対応にかかる運営コストの増大も考えられます。

従業員(個人レベル)のリスク

・メンタルヘルスの悪化

長期間のストレスにより、従業員がうつ病や不安障害を引き起こす可能性があります。

・仕事へのモチベーションの低下

過度なストレスは仕事への意欲を失わせ、業務成果を下げる要因となります。

・離職やキャリアへの影響

退職や配置転換を余儀なくされることで、キャリア形成に悪影響を与えます。

・身体的な悪影響

長期的なストレスにより体調不良や過労を引き起こすこともあります。

これらのリスクは、適切な対策を講じない限り深刻化する可能性が高いものです。

昨今では、どの様な業界でも人手不足・人材不足が懸念されています。新しい担い手を雇用し、企業の戦力となるまでに育成することがどれほど大変なことであるかはお分かりだと思います。

そんな現代社会においては、今いる従業員こそが経営の宝であると理解し、企業として強く守り抜くことが肝要です!従業員あっての企業です。

カスハラという新しい社会問題に対して後手に回っては、企業として大きなダメージを受けることになってしまいます。

是非とも企業は早期に対応を進め、従業員の安全と企業の持続可能性を確保するための対策を検討してください。

具体的な「カスハラ」の事例

具体的なカスハラの事例を

・顧客の行動パターン例

・日常やビジネスシーンでのカスハラ事例

にわけて10点ずつ紹介します。

カスハラに該当する顧客の行動パターン例

カスハラに該当する顧客の行動パターン例をわかりやすく箇条書きで10点紹介します。

- 店員への暴言や怒鳴り声をあげる行為

- 不当な返品や交換を繰り返し要求する行為

- 従業員の個人情報を聞き出そうとする行為

- サービス内容を故意に誤解し、執拗にクレームを入れる行為

- 長時間の電話や対面でのクレームを続ける行為

- 無断で写真や動画を撮影しSNSに投稿する行為

- 理不尽な割引や特典を要求する行為

- 店内やオフィスで他の顧客や従業員に迷惑をかける行為

- 商品の破損や意図的な汚損を行う行為

- 支払いを拒否し、執拗に値引き交渉をする行為

カスハラには、無理な返品要求や値下げ交渉、暴言、無断撮影などの行為も含まれます。これらの行動は、従業員の業務遂行を著しく妨げ、サービスの質を低下させる恐れがあります。

日常生活やビジネスシーンでのカスハラ事例

次に、日常生活やビジネスシーンでのカスハラ事例をわかりやすく箇条書きで10点紹介します。

- 飲食店での理不尽なクレームや無理なメニュー変更の要求

- 小売店での過剰な値引き交渉や返品の強要

- コールセンターへの終わりの見えないクレーム電話

- サービスカウンターでの従業員への執拗な非難や人格攻撃

- 医療機関での医師や看護師への過剰な要求や感情的な怒鳴り声

- 公共施設での順番待ちに対するクレームや不満の押し付け

- 宿泊施設での不当な宿泊費値下げ要求や追加サービスの強要

- 配送業者への配達時間外の再配達要求と暴言

- 公共交通機関での遅延に対する過剰な抗議と無理な補償要求

- カスタマーサポートへの威圧的な言動や長時間の応対要求

カスハラは小売店の執拗なクレームや、飲食店でのメニュー外注文の強要、カスタマーサポートへの終わりの見えない苦情など、あらゆる業種で発生する可能性があります。

カスハラ被害が長期化すると、従業員のモチベーション低下や企業の信用損失につながります。早急かつ適切な対策が欠かせませんね。

「カスハラの事例」について、「業種別カスハラ事例集|公務員、コールセンターなどのカスハラ実態」の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

「カスハラ」の対策と防止策

もし、カスハラが現場で起きてしまっているのであれば、これ以上の悪化を防ぐため、すぐに対策を講じましょう。

・企業内で起きた場合の対策

・個人レベルでの対策

の2つにわけてご紹介します。

企業としての具体的なカスハラ対策と防止策

万が一、カスハラが現場で起きてしまっているのであれば、以下のような対策を講じましょう。

優先的に取り組むべき対策

・カスハラ防止の基本方針策定

企業全体で従業員を守る基本方針を明確にし、社内外に発信・共有してください。

・従業員の安全確保とメンタルケア

適切な休憩時間の確保やカウンセリング制度の導入や、カスハラに備えるための研修制度の導入を検討してください。

・苦情対応のマニュアル化

クレーム処理手順をマニュアル化し、事前にカスハラの予備知識を与え、迅速かつ公平な対応をもって徹底的に社内教育してください。

まずはカスハラ対策のための基本方針やマニュアルの確立を重視して、カスハラに疲弊する従業員のケアをするのが第一です。

2次策としての対応

・法的サポートの提供

弁護士や専門家との連携を強化し、必要時に法的措置を講じる準備を検討すべきです。

・社内教育とトレーニング

定期的なカスハラ研修やワークショップを実施し、従業員のスキルと知見を向上させましょう。

・対応履歴の管理

過去のカスハラ事例の記録を収集し、将来的な予防策に活用しましょう。

企業としては、カスハラ防止ポリシーの策定や従業員の対応マニュアル整備を進めるべきです。

さらに、対応記録の徹底や、危機管理体制の構築、定期的なマニュアル更新も重要な対策となります。

2次対策としては、専門家によるバックアップが重要です。

弁護士やカスハラに関する専門家の知見や対策方法を学び、企業としてのカスハラ対応策を盤石にする必要があります。

従業員の保護を第一として、継続的にカスハラ対策をアップデートし続ける仕組みまで構築することで、長期的な対策になるでしょう。

従業員に伝えるべきカスハラの対応策

「カスハラに遭遇した!」という時に、従業員に意識してほしい対応は以下となります。

・冷静な対応

顧客の感情的な態度に対しても冷静さを保ち、プロフェッショナルな姿勢を崩さないメンタルを養ってください。

・毅然とした態度

不当な要求や威圧的な言動には、適切な範囲内で毅然とした態度を示すことも必要です。

・サポートを求める

対応が困難な場合は、上司や法的なサポートをすぐに求めることでリスクを分散・軽減しましょう。

企業に守ってもらうばかりではなく、個人レベルでもカスハラに対抗できる従業員を育成することが重要です。安全管理における様々な事故事例と同様に、「カスハラとは何か」を自ら学ぶ意識を持たせ、自身の業務範囲で予知させ、いざという時に冷静に対処できるような従業員を教育する必要があります。

誰がいつ、カスハラ被害を受けるかわかりません。個人としてできるカスハラ対応方法も、従業員全員が事前にしっかりと予備知識を持っていることが前提条件となります。

日常的に従業員が個人レベルで備えることで、カスハラによる不意打ちは減り、個人の心身の安定を守り抜く確率が上がります。

個々の従業員レベルで事前にできるカスハラ対策として、下記2点をオススメします。

- 予備知識を与える

- シュミレーションさせる

まずは「カスハラとは何か」、「どの様なリスクがあるのか」、「カスハラ被害に遭遇するとどの様な恐怖や不利があるのか」といった点を予備知識でもっておくと対応がしやすいと考えられます。

従業員がカスハラを知るきっかけを作ってあげることで、いざという時に上記の様なカスハラ対応方法をとり、心身を守ることができる可能性が高くなります。

また、カスハラ被害に遭遇した場面を事前にシュミレーションさせておくことも有効的です。前述しましたが、カスハラは顧客によってもたらされる突発的で不当な攻撃です。カスハラという未知の場面に遭遇しても、どの様に対応すれば良いかを事前に教育しておくと、現場の従業員も守ることができそうですね。

個人レベルで事前にできるカスハラ対策は、必ず企業側が主体となって促してください。従業員任せで自発的なカスハラ対応を期待しても、従業員としては何から学び始めれば良いのかわかりません。

「カスハラの対応方法」について、「企業のカスハラ対応とは?対処法7ステップとマニュアルや方針例も紹介」の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

「カスハラ対応マニュアル」や「カスハラ研修」といったきっかけを従業員に与えていきましょう。

カスハラ対応マニュアルの重要性

企業としてカスハラ対応マニュアルを作成することで、従業員が一貫した対応を行える体制を構築できます。これにより顧客対応の質が向上し、問題の早期解決や防止対策が期待できます。

また、明確なカスハラ対策ガイドラインがあるだけで企業の信頼性向上にもつながります。

マニュアルを最大限活用するコツは個々の従業員にマニュアルを遵守させることです。そうすることで、無用なトラブルを未然に防ぐことが可能です。

「カスハラ対応マニュアル」について、「厚労省から学ぶ!企業の実務的な【カスハラ対応マニュアル】の必要性と作成手順」の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

統一された対応マニュアルは、従業員が状況に応じた適切な対応を取るための支えとなります。企業全体のリスク管理能力も向上し、安心して働ける環境を整えてください。

企業と社員を守る「社内研修」の支援体制

「カスハラ対策を成功させるための第一歩は、従業員教育です!」

カスハラ対応に必要なスキルやメンタルは一朝一夕では身につきません。だからこそ、専門的なカスハラ研修の導入が欠かせません。より実践的な研修を経て、従業員の対応力を飛躍的に高め、難しい状況でも冷静かつ的確な判断を下せるようにしましょう。

専門的なカスハラ研修を導入することで、クレーム処理の標準化が図られ、トラブル対応の質が大幅に向上します。今こそ、企業のリスク管理能力を高め、安心できる職場環境を築きましょう。

カスハラの被害で会社を危機に晒さないために

カスハラは企業と従業員の双方にとって深刻な問題です。しかし、適切な対策と従業員の教育を行うことでリスクを軽減し、安心して働ける環境を整えることが可能です。本記事で解説したカスハラの意味や対策をもって企業と個人が共に安心して健全に働くことができる未来創りに努めてください。

企業と個人ができること

企業は明確なカスハラ防止基本方針の策定、カスハラ研修の実施、従業員の安全確保を進めるべきです。一方、従業員は冷静な対応、毅然とした姿勢、上司への相談を心がけ、個人としての対応力を高めましょう。互いの協力によって、組織的に盤石なビジネス環境を築いてください。

社会全体の意識向上を目指して

社会全体の意識向上も不可欠です。メディア、教育機関、企業が一丸となり、カスハラ防止に向けた啓発活動を展開することで、問題解決に向けた一歩が踏み出せます。

今こそ、カスハラ研修を導入しましょう!

カスハラ研修の導入は、従業員のリスク管理能力を強化し、企業の信頼性を高める最良の手段です。プロの講師によるカスハラ研修は実践的なスキルを習得でき、トラブル対応の質を劇的に向上させます。一丸となって立ち向かい、企業の未来を守りましょう!

参考:厚生労働省HP『「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!』

参考:厚生労働省”カスタマーハラスメント対策企業マニュアル”

カスタマーハラスメント研修導入を検討している方へ

心理学の学校「Tree」では、カスハラ対策を中心とした企業研修やセミナーを実施しています。以下のようなニーズにお応えします。

- 従業員向けのメンタルヘルスケアを含むカスハラ対応研修

- クレームとカスハラの見分け方と柔軟な対応方法

- 未然防止策を取り入れた顧客対応マニュアルの策定支援

心理的な側面から顧客対応を見直し、従業員と顧客の両方が安心できる環境を一緒に構築していきましょう。

カスタマーハラスメント研修の導入をご検討されている方は

以下のフォームよりお問い合わせください。