近年、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の話題が取り上げられることが増えてきました。

カスハラは、顧客の行き過ぎた行為によって、対応する従業員のメンタルや職場環境に悪影響を及ぼすこともある深刻な社会問題です。

この記事では、企業のカスハラ対策における具体策や必要性について解説します。実際に運用されている事例も紹介しますので、これから対策を講じる際の参考にしてください。

カスハラとは

「カスハラ」とは、カスタマーハラスメントの略語で、顧客や取引先からの過度なクレームや要求などの迷惑行為のことをいいます。

対面、電話、メールなどの手段に関わらず、暴言や暴力、嫌がらせ、不相応な要求により、従業員の就業環境が害される状態のことです。

クレームや要求のすべてがカスハラに該当するわけではなく、正当なお客様の声の場合もあるため見極めが難しいものです。

2022年には、厚生労働省から「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」が発表されました。これらの背景に反応し、カスハラ対策を公表する企業も多く出てきています。

「カスハラ」について、こちらの記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

「「【カスハラ】とは何ですか?」意味と事例、防止対策をわかりやすく解説」

なぜカスハラ対策が必要なのか

では、カスハラに対してなぜ企業が対策を講じる必要があるのでしょうか。

企業には、従業員の健康と安全に配慮した職場環境を提供するという「安全配慮義務」が定められています。職場における労働災害を未然に防止するための安全衛生管理上の義務です。

職場環境に影響するカスハラへの対策も、安全配慮義務のひとつだと言えます。

厚生労働省がカスハラ対策の義務化を発表

2024年12月、厚生労働省がすべての企業に対し、カスハラの防止対策を義務付ける方針を発表しました。

2025年の通常国会で関連法案提出を目指すとあります。

これは、国がカスハラを深刻な社会問題として認識し、法案をもって労働者をカスハラから保護しなければならない状況にまで発展しているということです。

(参考:共同通信「厚労省、カスハラ対策を義務化 従業員保護で企業に、法案提出へ」(2024年12月16日))

様々な業種で進むカスハラ対策

カスハラは、主に小売業やサービス業など接客の多い業種が直面する課題という印象がありますが、今やそれだけにとどまらず、医療や福祉、自治体、公共機関など様々な業種が抱える問題です。

相手は個人である場合や、取引先など企業のケースもあります。それだけに、解決には担当者だけが取り組むのではなく、経営課題として考えなければなりません。

近年、カスハラ対策を公表する企業は珍しくなくなってきました。

パブリックスペースに掲出された、カスハラ防止を啓発するポスターやステッカーなどを見かけたことはありませんか。

毅然とした指針を見えるようにして示す企業が増えているのです。

カスハラの発生と対策の実状

2023年12月に厚生労働省が全国の企業や団体を対象に行った職場のハラスメントの実態調査があります。

過去3年間にパワハラ、セクハラ、カスハラの相談があったと回答した企業のうち、カスハラに該当する事案があったとする企業の割合が86.8%と、最も高い結果が出ています。さらに、該当件数の推移では、カスハラに関する事例の「件数が増加している」の割合が「減少している」より高いというデータまで出ています。

(出典:令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版))

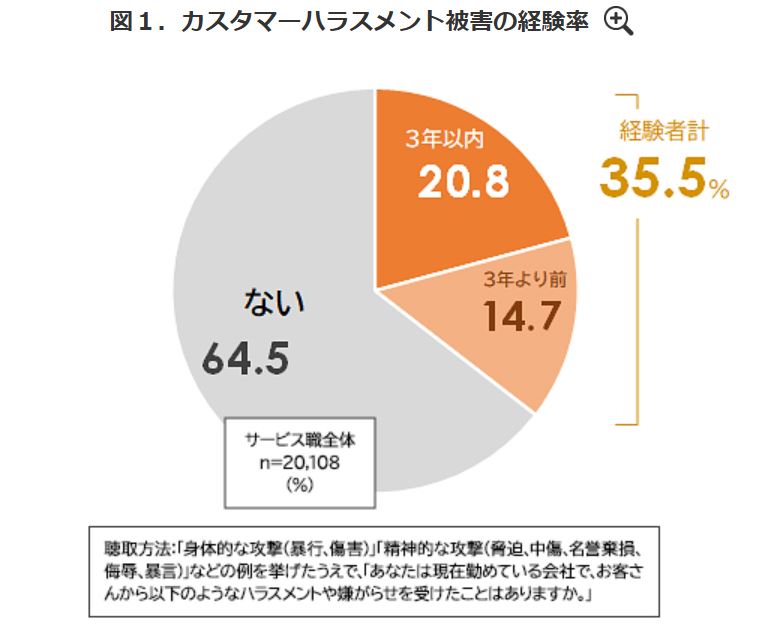

また、2024年2月から3月にかけて実施されたカスハラに関する調査において、顧客折衝があるサービス職でカスハラ被害を受けた経験があると35.5%が回答したというデータもあります。被害内容では「暴言や脅迫的な発言」が最も多かったそうです。

(出典:パーソル総合研究所「カスタマーハラスメントに関する定量調査」(2024年6月5日公開))

従業員が誠意をもって対応しているのにも関わらず、そのようなカスハラに遭遇しては、従業員個人へのダメージはもとより職場全体の雰囲気も壊しかねません。

では、増加するカスハラへの対策状況はどうでしょうか。

厚生労働省の同調査内で、カスハラへの予防や解決への取り組みを「何もしていない」と回答した企業が35.5%もありました。パワハラでは4.8%、セクハラでは7.3%というデータと比較すると、カスハラ対策が遅れていることは明らかです。

(出典:令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版))

カスハラ対策を行うメリット

カスハラ対策を行うと、職場に安心感が生まれるなど企業にとって大きなメリットがあります。

期待できる項目を挙げます。

- 従業員のモチベーション向上

- 離職率の低下

- 業務効率の改善

- 企業イメージの向上

- 法的リスクの軽減

カスハラを未然に防ぎ、適切な対処法が明らかになることで、従業員は安心して働くことができます。仕事に対する意欲が向上すると職場環境も良好になり、離職率の低下にも影響します。

気持ちに余裕をもって業務にのぞむことで、接客や対応に注力できるため、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。

よい接客でファンが増えると企業イメージが良くなり、さらなる集客や、円滑な人事採用にも影響する可能性があります。健全な職場環境を整えることは、カスハラ対策の観点で安全配慮義務を果たしているともいえます。

これらは企業にとって経営に関わる重要な要素です。カスハラ対策を行うと、経営資源を守ることができるメリットがあるのです。

企業がとるべき7つのカスハラ対策

ここからは、企業がとるべき7つのカスハラ対策を紹介します。

事前に備えることと、発生した際の対応のいずれも重要ですので、しっかりと対策をとりましょう。

【企業がとるべき7つのカスハラ対策】

①基本方針の明確化と従業員への周知

②相談窓口の設置

③対応手順やマニュアルを用意

④社内教育、研修の実施

⑤被害を受けた従業員への配慮

⑥再発防止のための事例データの蓄積と分析

⑦外部機関との連携

基本方針の明確化と従業員への周知

クレームは担当者個人が受けるものではなく、企業への要求です。組織の経営陣やトップがその要求に対してどのように考え、対応するのかを従業員に示す必要があります。例えば下記のようなものです。

【カスハラへの基本方針例】

・不当な要求には毅然とした態度で対応し、屈しない。

・顧客や取引先であっても、不当な要求には応じない。

・従業員を組織で徹底的に守る。

自社の経営理念や行動指針を踏まえた基本的な方針を策定しましょう。そのうえで、従業員に周知したり啓発したりすることが大切です。ポスター等のツールを使って、顧客にも周知するのもよいでしょう。

相談窓口の設置

いつでも相談できる担当者を決め、相談受け入れ体制を整えておくことも重要です。当事者がひとりで抱え込むことなく相談ができ、内容や状況に応じて適切な対応をとれるようにしておくことで安心できます。

ここで大切なのは、「相談窓口があること」と「相談窓口を誰でも利用してよいこと」を、すべての従業員が理解している状態にすることです。

対応手順やマニュアルを用意

新人も含め、誰でも一定のレベルで対応ができるように事前に備えておくと安心です。基本方針に沿って、具体的な対応手順を決めます。

マニュアルには、実際に起こった過去の事例や、業種ごとに起こりがちな事例を挙げ、具体的なプロセスや言い回しまで記載しておくのがよいでしょう。

【マニュアルに記載すべき事項】 ・案件の発生後、事実確認、報告、対応、クローズまでの責任の所在と手順 ・パターン別の対応例 ・パターン別の望ましくない対応例 ・相談窓口への連絡方法 ・過去の事例

「マニュアル」について、こちらの記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

「厚労省から学ぶ!企業の実務的な【カスハラ対応マニュアル】の必要性と作成手順」

社内教育、研修の実施

教育や研修の場を設けることは、クレーム対応やカスハラに対する企業の方針やルールを従業員に浸透させる機会として有効です。事例を共有したり、それに対する望ましい対応を考えたりするなどしておくと、実際に直面した際に冷静に対処できます。

ハラスメントに関する専門の研修を行っているコンサルティング会社に依頼するのも方法のひとつです。

被害を受けた従業員への配慮

カスハラが発生した場合、被害を受けた従業員へのケアは必須です。

安全の確保や、メンタルに関するカウンセリングなどを早急に行いましょう。当事者が気づかないうちに、精神的な負担が大きくなるケースもあります。

休職や離職のリスク、職場の士気が下がるなどのリスクもあるため、従業員への配慮を怠らないようにしましょう。

再発防止のための事例データの蓄積と分析

カスハラの事例データは重要な資料です。

複数の事例を分析することで、パターン別の対処法が見えたり、クレームがカスハラにエスカレートする傾向を発見できたりすることもあります。

初動対応によっては、阻止できたカスハラも見えてくるかもしれません。

分析のために重要な情報を多々含んでいるので、必ず事例の記録を残しましょう。

また、データが溜まってきたら、マニュアルや研修内容のアップデートにも活かすようにしてください。

外部機関との連携

弁護士や警察など外部との連携も視野に入れましょう。

カスハラが長引いたり、深刻な事態になったりするなど、社内では対応しきれなくなるケースもないとはいえません。そのような場合は、弁護士に相談できることも周知しておくことで、社内の選択肢を増やすことができます。

法的措置などの適切な対応をして、被害を最小限に留めましょう。

また、暴力や脅迫など罪名がつくような行為に発展することもあるかもしれません。従業員や他の顧客を守るためにも、迷わず警察に介入してもらう判断も必要です。

弁護士や警察など、専門的なノウハウを持った外部機関と日頃から連携する体制を整えておくと安心です。

実際に行われているカスハラ対策事例

すでに対策に取り組んでいる企業の事例を集めました。すぐに導入できることもあるので、ぜひ自社の取り組みの参考にしてください。

名札を苗字やイニシャルで表記

【タリーズコーヒージャパン株式会社】

従業員が、「名前をもとにSNSで検索され、つきまとわれる」というトラブルが発生。下の名前で呼び合うというスタッフ間のコミュニケーションを重要視していることから、名札自体は残してイニシャルでの表記に変更し、役職やランクも表記。また、レシートのレジ担当者箇所には社員番号を表記し、名前がわからないようにしている。

トラブル時の報告書には、事実確認に活用できるようお客様情報や購入履歴を残すなどのルールも設定している。

(出典:明るい職場応援団)

【愛知県豊明市、瀬戸市など】

名字のみのひらがな表記の名札を導入。職員からカスハラ被害への不安の声が上がっていたことが導入理由のひとつ。誰にでも読みやすいユニバーサルフォントを使用し、高齢者や外国人への配慮も。

利便性とカスハラ対策を同時に叶えた施策例ですね。

(出典:ジチタイワークスWEB)

コールセンターでの対応マニュアルの策定や音声ガイダンスの導入

【ヤマト運輸株式会社】

「コールセンターへ暴言での苦情を繰り返す」というトラブルをきっかけに、オペレーターへのアンケートを実施。約8割がカスハラと思われる被害に遭っていたことが明らかに。実務を想定した「カスハラ発言リスト」や「文言集」を盛り込んだ対応マニュアルを作成し、研修で解説している。マニュアル作成は、弁護士への相談や、過去のクレーム情報や書籍、労働施策総合推進法に基づく指針等を参考にした。

(出典:明るい職場応援団)

【SBI生命保険株式会社】

年末調整や確定申告前は、問い合わせが増加し、オペレーターの負荷が高くなることから、AI電話自動応答システムを導入。24時間365日生命保険料控除証明書の再発行受付が可能になり、オペレーターの負荷が軽減したほか、再発行に関する苦情や不満がゼロに。

顧客のストレス軽減と、苦情がカスハラへと発展することを未然に防ぐ効果を期待できる一例となっています。

(出典:CX-Branding Tech.Lab)

自治体でカスハラ防止啓発ポスターを制作・掲示

【北海道札幌市】

どういう行為がカスハラにあたるのかを市民に知ってもらうため、カスハラ防止啓発ポスターを作成し、市役所本庁で掲示。「暴言」「時間拘束」「過度な要求」「SNSへの投稿」を例に挙げ、イラスト入りでわかりやすいビジュアルに仕上げた。

また、カスハラ予防を目的とした通話録音を開始。録音を意識し暴言等を控える傾向が出てきているという。さらに、「広聴部門におけるカスタマーハラスメント対策マニュアル」の運用も開始。市政と関係のない話題での長時間拘束や、脅迫や強要などの行為があった場合に、躊躇せずに警察など関係機関に連絡することが記されている。

(出典:札幌市 カスタマーハラスメント防止啓発の取り組み/札幌市)

カスハラ対策で職場環境を向上

カスハラは、あらゆる業種で発生する可能性のあるトラブルです。しかし、しっかりと方針を打ち出して対策を講じることにより、カスハラを未然に防ぐことや、発生した際には適切な対処で従業員を守ることができます。

従業員が安心して充分に能力を発揮できる環境を整えることは、企業の務めです。企業運営の成功を握る重要な課題として、カスハラ対策に取り組みましょう。

カスタマーハラスメント研修導入を検討している方へ

心理学の学校「Tree」では、カスハラ対策を中心とした企業研修やセミナーを実施しています。以下のようなニーズにお応えします。

- 従業員向けのメンタルヘルスケアを含むカスハラ対応研修

- クレームとカスハラの見分け方と柔軟な対応方法

- 未然防止策を取り入れた顧客対応マニュアルの策定支援

心理的な側面から顧客対応を見直し、従業員と顧客の両方が安心できる環境を一緒に構築していきましょう。

カスタマーハラスメント研修の導入をご検討されている方は

以下のフォームよりお問い合わせください。