東京都議会は2024年10月4日に顧客による著しい迷惑行為の防止を目的とした「東京都カスタマーハラスメント防止条例」を可決・成立させました。

「一体、どういった内容なのか?」

「条例の施行で何が変わってくるのか?」

「罰則は設けられているのか?」

など、あらゆる疑問を持っているのではないでしょうか?

そんな疑問にお答えするべく、「東京都カスタマーハラスメント防止条例」がどのような目的と内容なのか、企業がとるべき対応を説明していきたいと思います。

カスハラとは?

厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策マニュアル」の定義では

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策企業マニュアルマニュアル』>

とされています。

つまり、カスハラとは顧客や取引先などから妥当性のないクレームや言動、嫌がらせで仕事ができなくなるということです。

逆に妥当性のあるクレームとは商品やサービスの問題に苦情や改善を求める行為や要求のことを指します。

カスハラ防止条例、2025年4月施行!東京都の目的とは?

カスハラ防止条例を制定した東京都の目的は各主体(都、顧客等、就業者、事業者)にカスハラの対応や対策、責務を認識させ、発生を防ぐことです。

そのことが「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」に書かれている3つの柱からも読み取れます。

・「何人もあらゆる場においてカスタマーハラスメントを行ってはならない」としてカスハラの禁止を規定

・カスハラ防止に関する基本理念を定め、各主体(都、顧客等、就業者、事業者)の責務を規定

・カスハラの防止に関する指針を定め、都が実施する施策の推進、事業者による措置等を規定

<引用元:東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方>

カスハラの禁止や責務の規定、都が正式に実施する施策を明確化し、意識づけをすることでカスハラ防止に繋がることが期待されます。

カスハラ防止条例の基本的な内容

カスハラ防止条例の主な内容を以下の項目に沿って解説します。

①カスハラの定義

②カスハラの防止に関する基本理念

③カスハラの禁止

④適用上の注意ー顧客等の権利を不当に侵害しないこと

⑤カスハラ防止に関する都・顧客等・就業者・事業者の責務

⑥カスハラ防止に関する都と市区町村の連携

⑦カスハラ防止指針の作成・発表

⑧カスハラ防止指針に基づく施策の推進・財政上の措置

カスハラ定義

東京都カスタマーハラスメント防止条例において、カスタマーハラスメントの定義が行われています。

カスタマーハラスメント

顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。(第二条五号)

カスハラの定義に関する用語も以下の通りに定義づけられています(同条一号~四号)。

・事業者

都の区域内(以下「都内」という。)で事業(非営利目的の活動を含む。)を行う法人その他の団体(国の機関を含む。)又は事業を行う場合における個人をいう。

・就業者

都内で業務に従事する者(事業者の事業に関連し、都の区域外でその業務に従事する者を含む。)をいう。

・顧客等

顧客(就業者から商品又はサービスの提供を受けるものをいう。)又は就業者の業務に密接に関係するものをいう。

・著しい迷惑行為

暴行、脅迫その他の違法な行為は又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう。

<引用元:カスタマー・ハラスメント防止条例 第二条一~五号>

カスハラ防止に関する基本理念

カスハラ防止に関して、2つの基本理念が示されています。

カスタマー・ハラスメントは、顧客等による著しい迷惑行為が就業者の人格又は尊厳を侵害する等就業環境を害し、事業者の事業の継続に影響を及ぼすものであるとの認識の下、社会全体でその防止が図られなければならない。

カスタマー・ハラスメントの防止に当たっては、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することを旨としなければならない。

<引用元:カスタマー・ハラスメント防止条例 第三条>

特に企業は「就業環境が害される=事業に悪影響が出る」という認識を持たなければなりません。具体例は以下のようなものです。

- 従業員の業務パフォーマンスの低下

- クレームなどでの時間浪費

- 利用環境、雰囲気の悪化

上記のような例を防ぐためにカスハラには企業で対応することや顧客にも協力しもらう呼びかけや情報を発信する必要性が示されています。

また、従業員が正当なクレームまでカスハラであると判断しては顧客等の権利が奪われてしまいます。正当なクレームとカスハラの違いを念入りに研修や教育で教えることも大切です。

カスハラの禁止

カスハラ防止条例には以下のようなカスハラの禁止を明記しています。

何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。

<引用元:カスタマー・ハラスメント防止条例 第四条>

禁止は明記していますが、カスハラをした顧客に対する具体的な罰則は定められていません。都民に対して、カスハラは違法であると意識づけすることで、未然に防ぐことを目的とした規定だと考えれます。

適用上の注意ー顧客等の権利を不当に侵害しないこと

東京都カスハラ防止条例には顧客の権利を不当に侵害しないように以下の記述がされています。

この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

<引用元:カスタマー・ハラスメント防止条例 第五条>

この記載は顧客の権利を守るだけでなく、企業が新たな発見や改善の機会を失わないための記載でもあります。顧客が言った言葉は買う側の視点による意見であるため、企業がさらに商品やサービスを売るための糧になるからです。

カスハラ防止に関する都・顧客等・就業者・事業者の責務

カスハラ防止条例は都・顧客等・就業者・事業者に対して果たすべき責務を規定しています。

都の責務

第六条

都は、第三条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、顧客等、就業者及び事業者に対し、カスタマー・ハラスメントの防止に関する情報の提供、啓発及び教育、相談及び助言その他必要な施策を行うものとする。

これは都がカスハラに対する施策を随時作っていくとともに、顧客等・就業者・事業者に教育機会を作ること、相談や助言を受け付ける環境が整うことが期待されます。

事業者は自社でも対策を行いつつ、都が行っている施策を常に見ていくことが大切です。

顧客等の責務

顧客等にはカスハラ防止にあたり、以下の努力義務が課されています。

第七条

顧客等は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深め、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない。

顧客等は、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。

就業者の責務

就業者にはカスハラ防止にあたり、以下の努力義務が課されています。

第八条

就業者は、基本理念にのっとり、顧客等の権利を尊重し、カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めとともに、カスハラの防止に資する行動をとるよう努めなければならない。

就業者は、その業務に関して事業者が実施するカスタマー・ハラスメントの防止に関する取組に協力するよう努めなければならない。

顧客と就業者にこのような努力義務が課されているのはカスハラ防止には事業者以外の協力が必要であるという認識を持たせる狙いがあると考えられます。

自分自身が加害者・被害者どちらにもならないためにも、正しい知識と協力体制は必要になります。

事業者の責務

事業者にはカスハラ防止にあたり、以下の努力義務が課されています。

第九条

事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。

事業者は、その業務に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

<引用元:カスタマー・ハラスメント防止条例 第六条~第九条>

都がカスハラから従業員を守ることを明確化したことで、事業者もカスハラに対する認識を重く受け止めるきっかけとなります。また、事業者が主体的に情報を発信することで、多くの人たちにカスハラを認識させる狙いがあると考えられます。

カスハラ防止に関する都と区市町村との連携

都は、カスハラ防止に関する都と区市町村との連携を図るように以下の規定をしています。

カスタマー・ハラスメント防止施策の実施に当たっては、特別区及び市町村との連携を図るよう努めなければならない。

<引用元:カスタマー・ハラスメント防止条例 第十条>

この規定によりカスハラの認知度や事案発生数、解決案などの情報収集ができ、条例化に伴った効果や施策の改善につながることが期待できます。

カスハラ防止指針の作成・公表

都はカスハラ防止の指針を以下のように規定しています。

第十一条

都は、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする

都は、指針を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、公表するものとする。

カスハラ防止指針には、以下の事項が定められています。

・カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項

・顧客等、就業者、の責務に関する事項

・都の施策に関する事項

・事業者の取組に関する事項

・上記のほか、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項

<引用元:カスタマー・ハラスメント防止条例 第十一条>

現在まで紹介した①〜⑥までの内容はあくまでも現段階で考えられる防止策です。実際に防止策を施行した後にどのような効果をもたらすかわかりません。都が変更した事項を常に見ておくことが大切です。

カスハラ防止指針に基づく施策の推進・財政上の措置

カスハラ防止条例には施策の推進をするとともに必要な財政上の措置を講ずるよう定めています。

以下がカスタマー・ハラスメント防止施策の内容です。

第十三条1項

・都の支援事業等に関する情報の提供

・カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動に関する啓発及び教育

・就業環境に関する相談及び助言

・消費生活に関する相談及び助言

・就業者の安全及び健康の確保に関する相談及び助言

・上記のほか、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な施策

<引用元:カスタマー・ハラスメント防止条例 第十三条1項>

万が一、カスハラ対策について問題が発生した場合、都に相談してみることも一つの手です。全ての事業者が自分たちだけで対処できるとは限りませんので、そのための支援を都が積極的に行っていることを示しています。

カスハラ防止のために企業が対応すべき8つのポイント

カスハラ防止条例の内容から企業が対応すべきポイントを厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の項目に沿って、説明していきます。

以下がその項目内容です。

<事前準備>

① 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発

② 従業員(被害者)ための相談対応体制の整備

③ 対応方法、手順の策定

④ 社内対応ルールの従業員等への教育研修

<対応>

⑤ 事実関係の正確な確認と事案への対応

⑥ 従業員への配慮の措置

⑦ 再発防止のための取組

⑧ ①~⑦までの措置と併せて講ずべき措置

事前準備

事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発

基本方針として含める要素は

・カスハラの内容

・カスハラは自社にとって重大な問題と捉えていること

・カスハラを放置しないこと

・従業員の人権を尊重すること

・常識の範囲を超えた要求や言動を受けたら、周囲に相談してほしいこと

・カスハラには組織として毅然とした対応をすること

これらを周知させるだけで被害を受けている従業員は希望を見いだせることができます。

従業員に企業がカスハラを問題視しており、万が一の時は組織でも対応できる体制が整っていることを周知させることが大切です。

従業員(被害者)のための相談対応体制の整備

カスハラを受けた従業員が気軽に相談できるように相談対応者を決める又は相談窓口を設置し、従業員に広く周知させる必要があります。

相談対応者は

「カスハラが実際に発生している場合だけでなく、発生の恐れがある場合やカスハラに該当するか判断がつかない場合も含め、相談に応じて対応すること」

「相談者の心身の状況や受け止め方など認識にも配慮しながら慎重に相談に応じること」

を常に心がける必要があります。

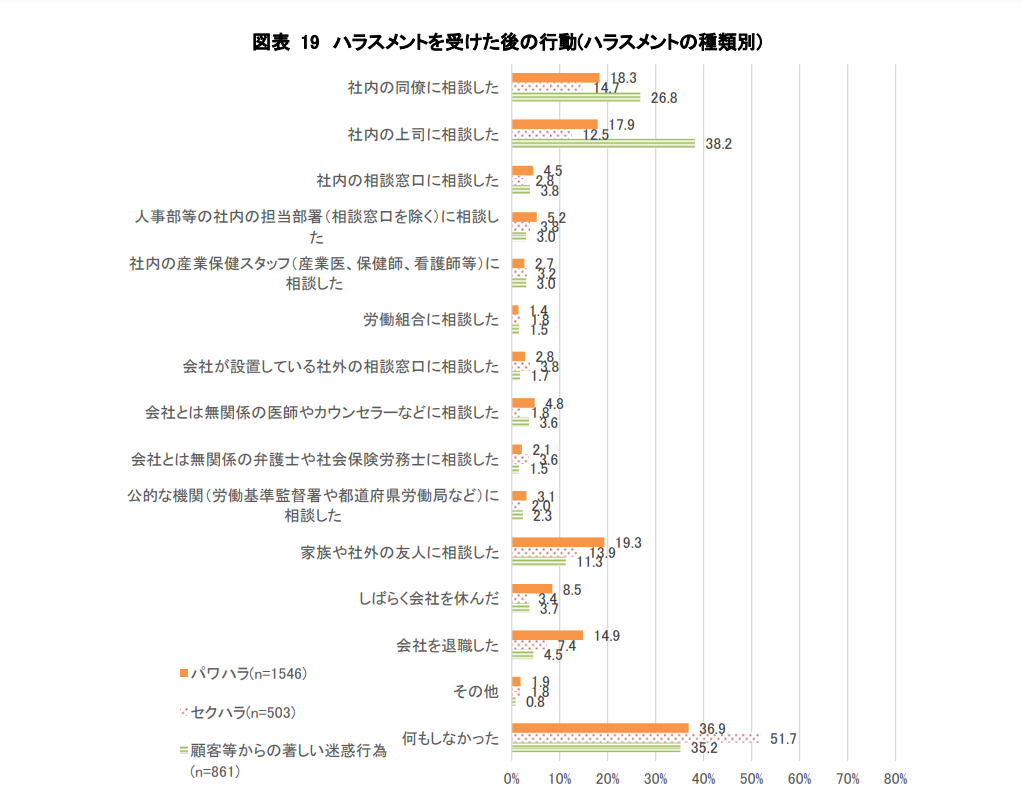

相談者は直属の上司に相談することが多い(社内の上司に相談した:38.2%)と調査で明らかになっているため、まずは上司が相談対応体制をとれることが大切です。

(以下、令和5年 職場のハラスメントに関する実態調査報告書 グラフを参考)

<引用元:厚生労働省委託事業 令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査(概要版)24ページ>

また、経営陣も

「上記対応を実現するために人事労務部門や法務部門、外部関係機関(弁護士等)と連携できる体制を構築すること」

「具体的な対応方法をまとめたマニュアルを整備し、相談対応者向けに定期的に研修等を実施すること」

を実施し、相談対応体制の整備をすることで相談対応者も落ち着いて対処することができます。

対応方法、手順の策定

『カスタマーハラスメント対策マニュアル』では、従業員が実際にカスハラを受けた際に慌てず、適切な対応がとれるように「各社の業務内容、業務形態、対応体制・方針等の状況に合わせて、あらかじめ対応方法例を準備しておくこと」と記されています。

とは言え、企業によって想定されるカスハラのパターンは分かれます。自分たちの企業で起きうるカスハラを考え、取れる最善の対応を周知させましょう。

どの企業でも使える対応の例として「録音させること」などは調査の時にも役立つでしょう。

社内対応ルールについての従業員等への教育・研修

実際のカスハラについての教育、研修として

・正当なクレームと悪質なクレームとの違い

・カスハラの判断基準や事例の紹介

・パターン別の対応方法

・苦情対応の基本的な流れ

・顧客等への接し方(謝罪、話の聞き方、事実確認の注意点等)

・記録の作成方法

・各事例での対応注意点

・実際に対応を体験させてみる

などを行うことで従業員の対応力を上げていきましょう。

また、教育や研修で実際に対応を体験してもらうことやカスハラ行為に関して知っていれば、解ける問題など「教育・研修を受けている側も参加させるような」内容を行うことで質の高いものになります。

対応

事実関係の正確な確認と事案への対応

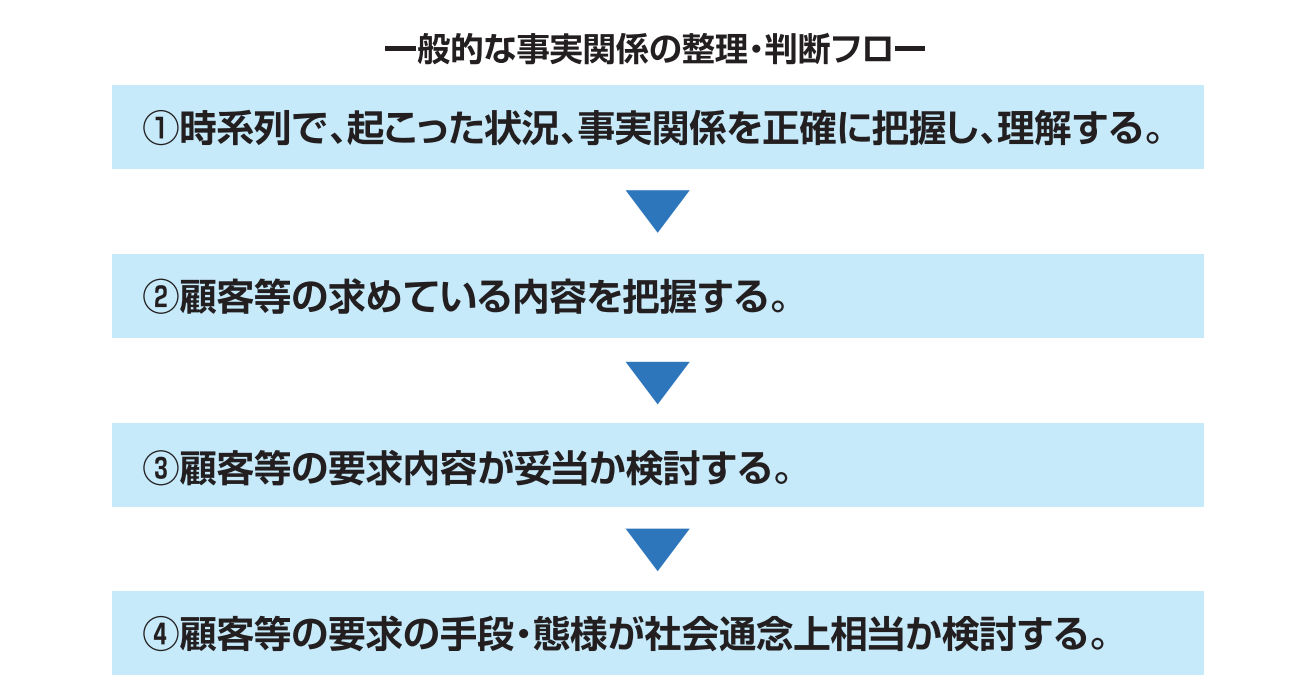

カスハラ防止条例の第五条に『顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない』と書かれている通り、カスハラかどうかを正確に判断しなければ、企業側が訴えられることになります。

厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策マニュアル』に記してある流れは以下の通りです。

<引用元:厚生労働省『カスタマーハラスメント対策マニュアル』36ページ>

事実関係の確認には「トラブル状況の録音、録画を複数人(事案担当者含め)で確認すること」で状況を把握することができます。是非、カメラの設置や録音機能の付いた端末を配布する等、情報を集められる場を整えることが大切です。

従業員への配慮の措置

被害を受けた従業員に対して現場での安全確保や精神面の配慮をすることで守ることに繋がります。

第一優先すべきことは、「安全確保」です。どのような状況でも異常を感じた場合、従業員を引き離してください。また、状況に応じて弁護士や警察と連携し、安全を確保を優先します。

安全の確保ができたら、次に「精神面の配慮」を行います。周りの勝手な思い込みで大丈夫だと判断せず、一度カウンセリングなどを受けさせるのが良いでしょう。また、定期的にストレスチェックを行うなどをし、常に心の健康を保持できる環境を整えることも重要です。

再発防止のための取組

再発防止のため、<事前準備>の取り組みを継続しつつ、従業員の顧客対応の理解を深める必要があります。

そのためにも「事案発生時の従業員への共有」が必要です。情報発信をすることで他の現場にも注意喚起ができ、すぐに研修を行うことで他人事ではないという意識付けが可能です。

続いて、「事例の活用」を行います。事案が起きた際にそのままにしておくのではなく、起きた事案を新たにマニュアルや研修などの見直し・改善に役立てることで精度の高いパターン作りに活用できます。

<引用元:厚生労働省『カスタマーハラスメント対策マニュアル』 39ページ>

これまでの措置と併せて講ずべき措置

カスハラの防止や発生した後のことについて今まで話してきましたが、併せてやるべきことは「他者への気配り」を徹底させることです。

「被害を受けた被害者に関する情報は公開させないこと」や「自社従業員が取引先から受けたときの取引先等への協力依頼の仕方」など細かいことへの気配りをすることで自社の信頼や関係良好を築くことができます!

人として他者への思いやりがこのカスハラ防止条例の目的達成に繋がることになるので常に意識していくことが大切です。

最後に

東京都カスタマーハラスメント防止条例の施策により、責務が生じ、カスハラ防止に向けての行動が明確化されたことで防止に繋がることが期待されます。

しかし、各主体(都・顧客等・就業者・事業者)が「カスハラがいけないことである」意識を持たなければ、無駄になってしまいます。

特に企業を経営する事業者はカスハラ対策を行っていなければ、自分の経営に悪影響を与えることになりかねません。カスハラ対策は自分の企業を守るだけでなく、就業者との信頼関係を築くことができます。

これからの都の施策に注目し、自分の企業をより良いものに変えていくための糧としてカスハラ対策にも力を入れていきましょう。

カスタマーハラスメント研修導入を検討している方へ

心理学の学校「Tree」では、カスハラ対策を中心とした企業研修やセミナーを実施しています。以下のようなニーズにお応えします。

- 従業員向けのメンタルヘルスケアを含むカスハラ対応研修

- クレームとカスハラの見分け方と柔軟な対応方法

- 未然防止策を取り入れた顧客対応マニュアルの策定支援

心理的な側面から顧客対応を見直し、従業員と顧客の両方が安心できる環境を一緒に構築していきましょう。

カスタマーハラスメント研修の導入をご検討されている方は

以下のフォームよりお問い合わせください。

参考文献